岩沼市では、3年前から防災士資格取得に対しての補助制度が始まり、受講費のほぼ全額近くの支援があり、この間、約200名近くの方が新たに防災士として活動を始めています。

そして、従来から防災士の資格取得の方、新たな取得者も一緒の研修の場、情報交換の場も提案してきました。

その研修の場は、昨年度から始まりました。

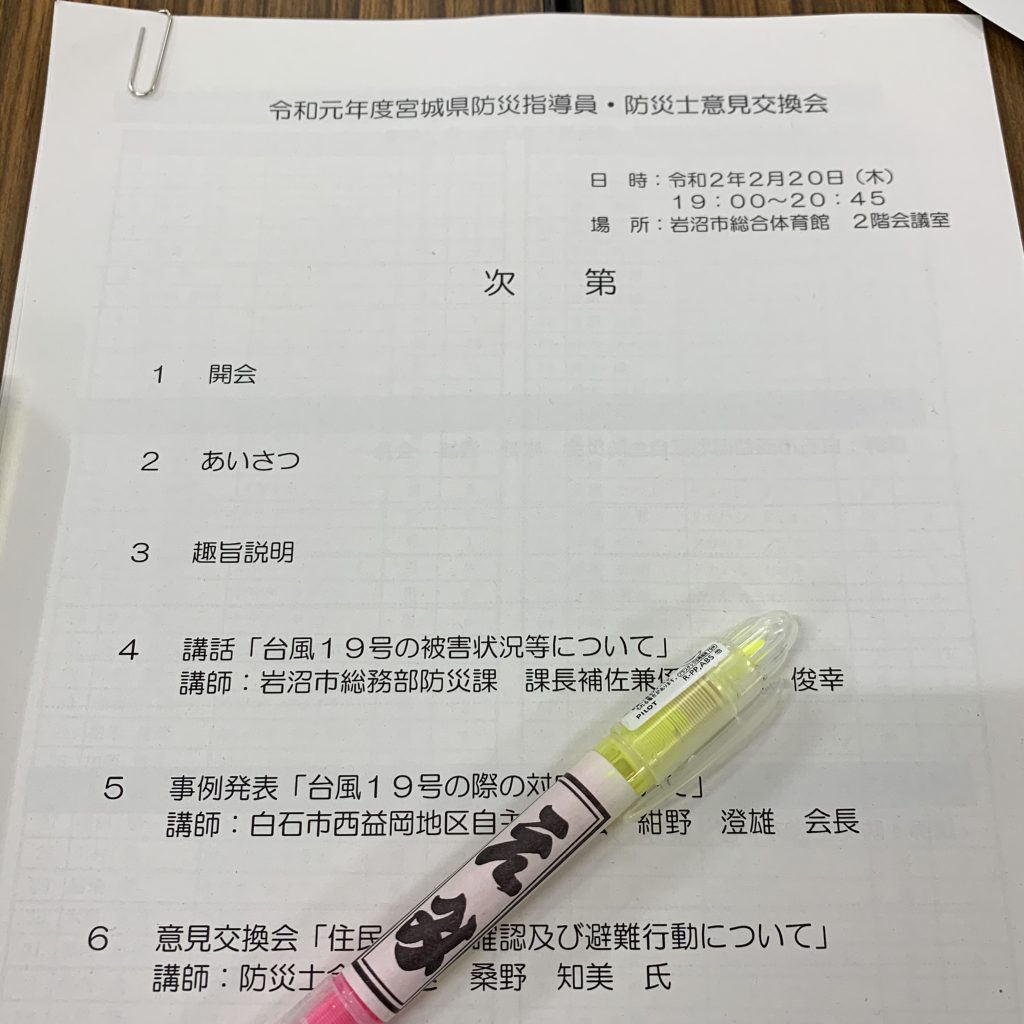

今回は、同様の活動をしている県防災指導員と防災士が一堂に介しての情報交換や学びを重ねる意見交換会でした。

出席者は、88名。

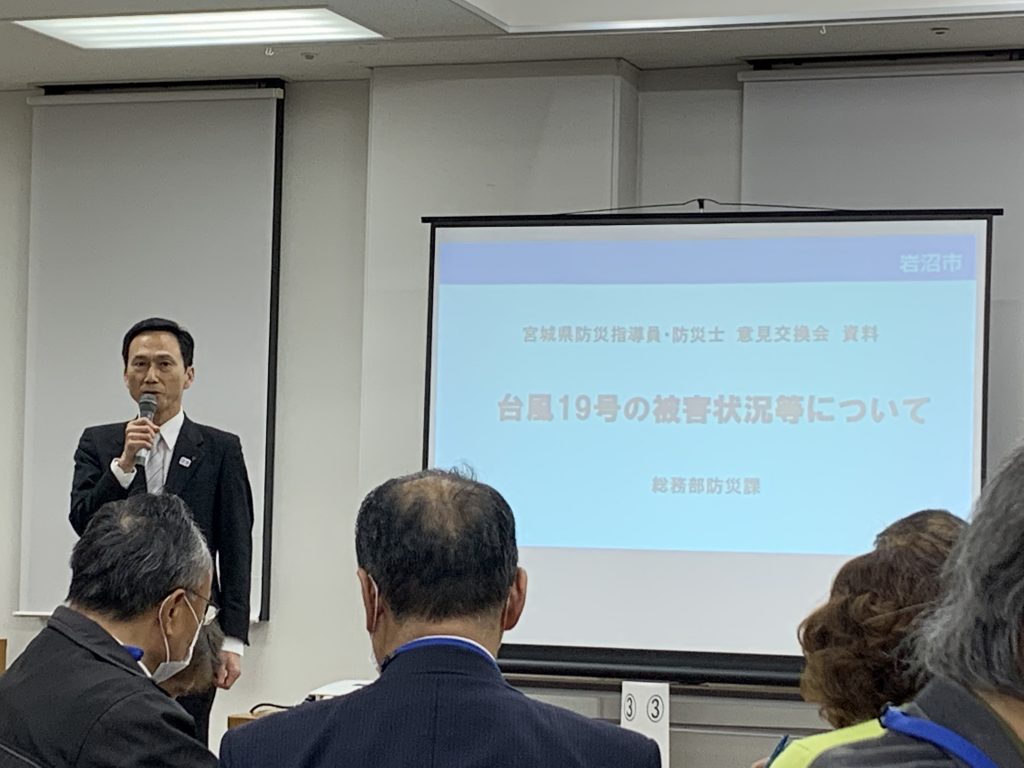

11のグループに分かれての活動状況、地域の実情、また昨年10月の台風19号に関しての岩沼市や近隣・白石市の講話、事例発表がありました。

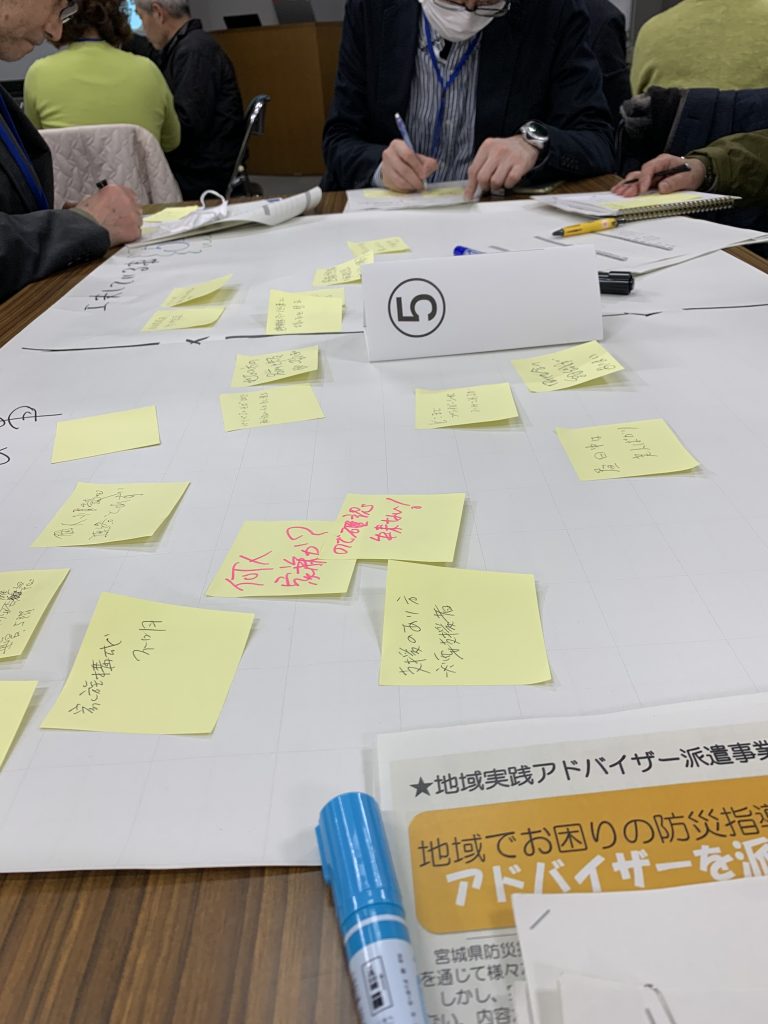

19時スタート、20時45分終了という時間制約もタイトで各グループでの話し合いも駆け足感は否めないのですが、防災士として地域の自主防災組織内で活動しながらの課題、工夫している点など、洗い出しながら話し合いが出来たのは有意義だった、と感じています。

願わくば、もっと密に地域の課題を出し合い、ヒントを共有出来るとよかったかな、と思いました。

今夜の意見交換会で出たのは、

「個人情報保護の点から、住まいする地域の住民の情報が乏しく、災害時の共助にハードルとなっている」

「役員の高齢化傾向があり、担い手として今後の活動に不安を感じる」

「要支援者の方をどこまで地域で支えたらよいのか、不安を感じる」

そんな困り事の声。

一方では、

「地域の日頃からの交流の場にもつながる、サロン活動を重ねて、顔や名前を知る機会、意思疎通の場を工夫している」という日頃からの信頼関係、コミュニケーション構築の工夫策も多く見聞きしました。

自助・共助・公助。

先ずは、自分の命を守り、そして家族や近隣の方の命を守りながら、公助を待つ…それが防災、現在の基本と学んできました。

昨今、異常気象が異常なことではなくなってきている気配を感じる中、私達・防災士が地域で出来る事、学びを生かしていく場、本音では無いことが望ましい、と思うのですが、ますます訓練を重ね、様々な事例を想定しておかなければないな、と感じた研修の場でした。

これからも、地域の減災につなげていく活動、そして学びを生かしてまいります。